4 堆栈(栈)Stack

4.1 简介

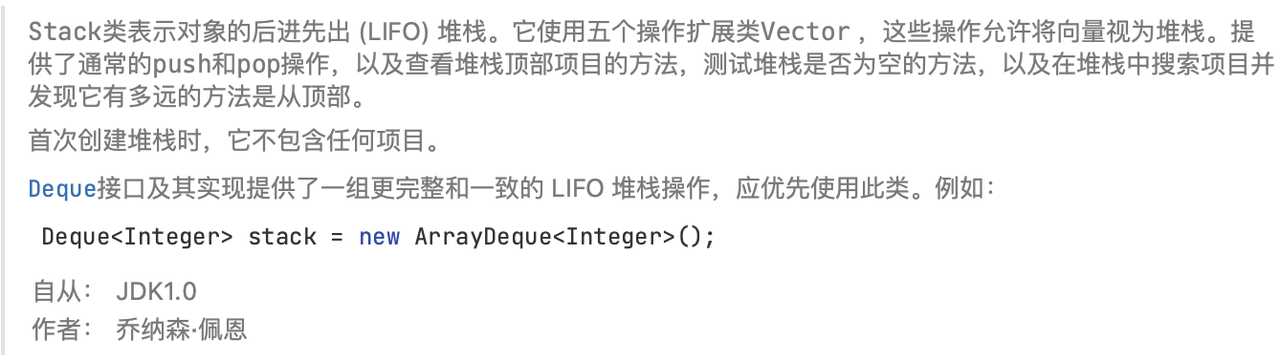

堆栈是一种抽象数据类型,用作元素的集合,具有两个主要的操作:

- PUSH:将元素添加到集合

- POP:删除最近添加但尚未删除的元素

堆栈是一种 LIFO(后进先出)的线性的数据结构,或者更抽象说是一种顺序集合,push 和 pop 操作只发生在结构的一端,称为栈顶。这种结构可以很容易地从堆栈顶部取出一个项目,而要到达堆栈更深处的一个项目可能需要先取出多个其它项

4.2 实现

Deque 接口及其实现提供了一组更完整和一致的 LIFO 堆栈操作,应优先使用此类。所以我们本章也是以 ArrayDeque 为原型做代码实现

当你真的有场景需要使用后进先出堆栈时,一定是不能使用 Java 提供的 Stack 的。因为这个工具类是在 JDK 1.0 阶段开发的,实现的特别粗糙,包括像 synchronized 锁也是直接加到方法上。同时 JDK Stack 类的注解也提醒,使用 ArrayDeque 替代

4.2.1 ArrayDeque

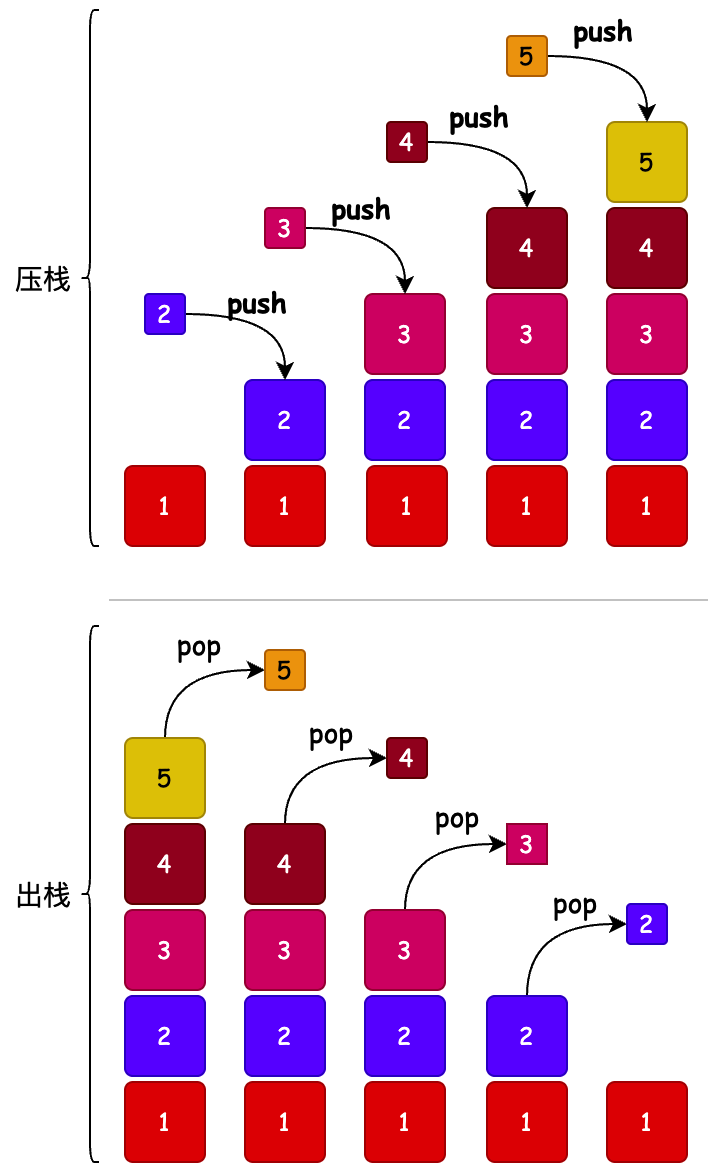

基于数组实现的堆栈数据结构,在数据存放时元素通过二进制与运算获取对应的索引存放元素。当数组长度超过初始空间后,进行2的n次幂左移一位扩容,并将数组内容的元素按照分半分别进行迁移

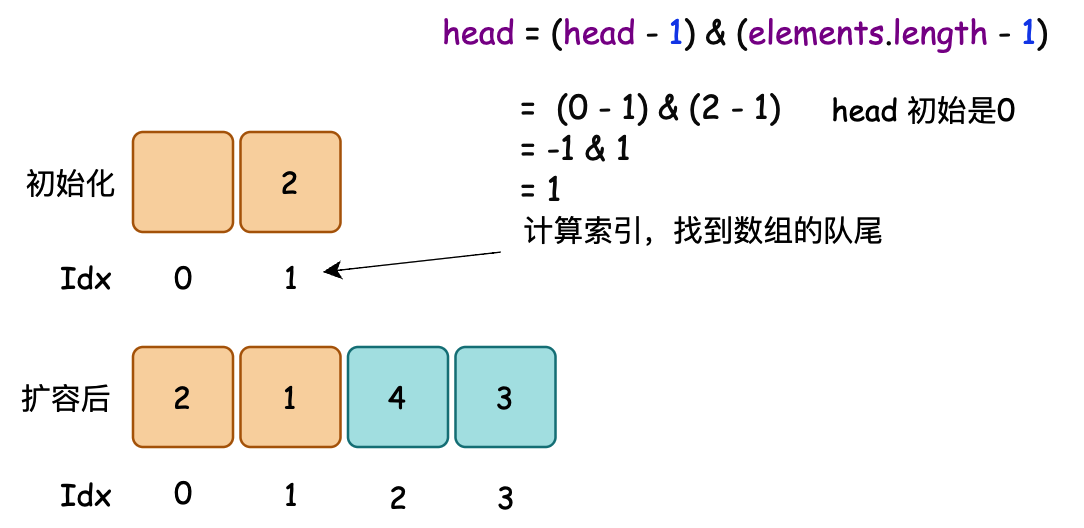

- 堆栈的数据结构是以2的次幂进行初始化,扩容时候为2的倍数。它之所这样是因为保证了在后续计算元素索引位置时,可以进行与运算。也就说 2的n次幂-1 得到的值是一个011111的范围,在与元素索引位置计算时候,找到两个值之间1的位置即可

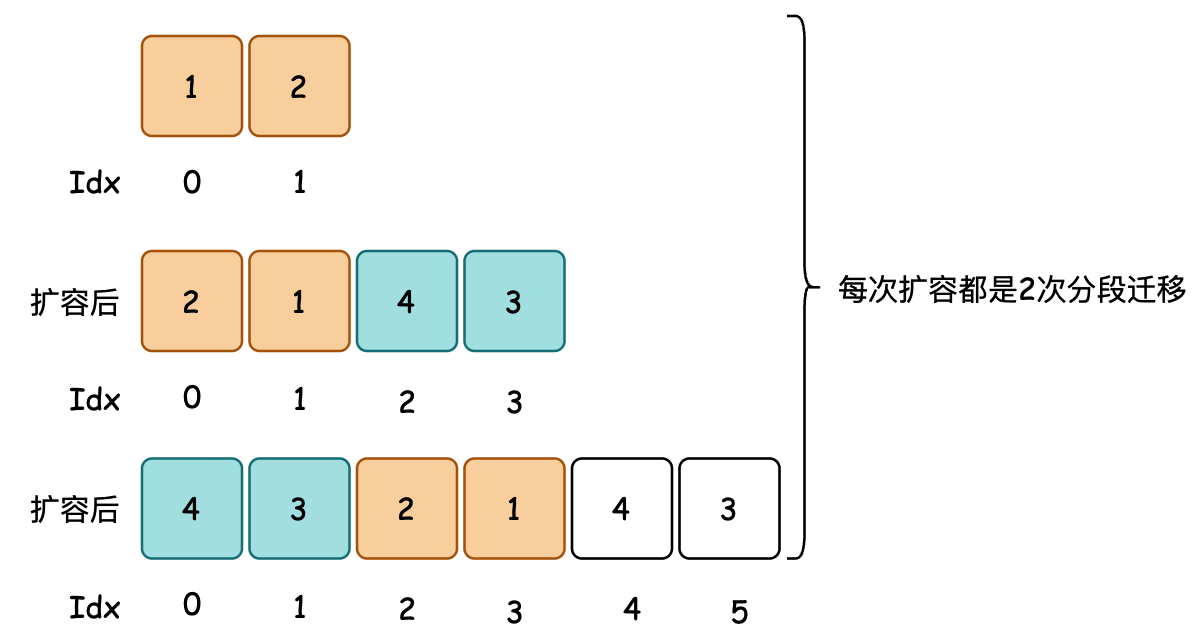

- 数据的压栈,压栈是一个在数组中倒放的方式,通过与运算得到索引值。当发生空间不足时扩容迁移数据,会有2次操作。一次是空间的前半段复制,另外一次是后半段复制

- 最后在数据弹出时,按照空间的元素数量总数开始,同样通过与运算计算索引值。分为弹出队列中未发生迁移的数据,和已经完全迁移好的数据。凡是迁移的数据,都是保证了一个顺序

4.2.2 添加元素

public void push(E e) {

if (e == null)

throw new NullPointerException();

elements[head = (head - 1) & (elements.length - 1)] = e;

logger.info("push.idx head:{}", head);

if (head == tail)

doubleCapacity();

}

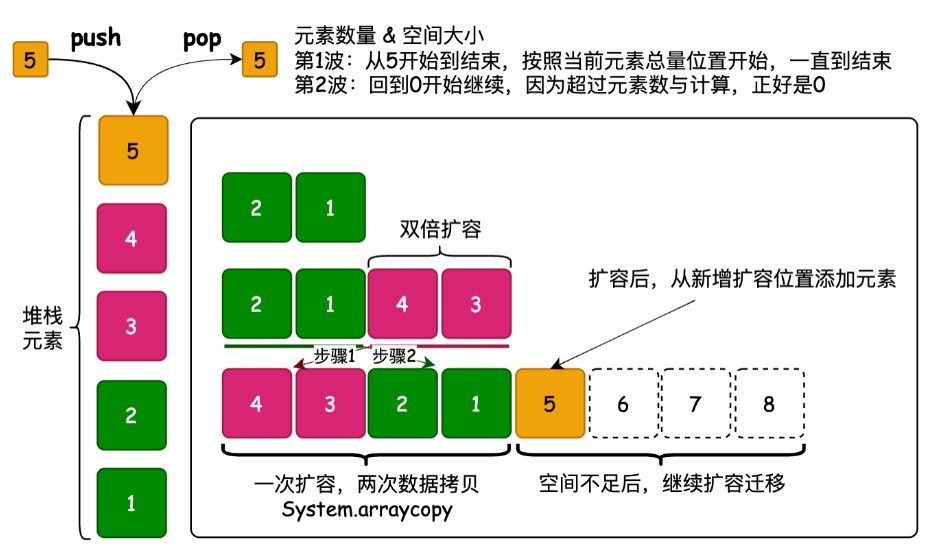

- push 元素的过程相当于找到初始化数组长度的队尾

- 扩容后从新的队尾开始依次添加元素。此时不用担心元素的输出,因为输出时是从扩容起始点开始输出元素

4.2.3 扩容空间

private void doubleCapacity() {

assert head == tail;

int p = head;

int n = elements.length;

int r = n - p;

int newCapacity = n << 1;

if (newCapacity < 0)

throw new IllegalStateException("Sorry, deque too big");

Object[] a = new Object[newCapacity];

/*

* src - 源数组

* srcPos – 源数组中的起始位置

* dest - 目标数组

* destPos – 目标数据中的起始位置

* length – 要复制的数组元素的数量

*/

// 第一次拷贝元素:[2、1、4、3] 将数组中的扩容后一半元素拷贝到新数组0开始往后的位置。拷贝4、3

System.arraycopy(elements, p, a, 0, r);

// 第二次拷贝元素:[2、1、4、3] 将数组中的前面一半数量的元素,拷贝到新数组后一半开始的位置往后。拷贝2、1

System.arraycopy(elements, 0, a, r, p);

elements = a;

head = 0;

tail = n;

}

- 空间扩容以2的倍数进行操作,以此保证2的幂等。

- System.arraycopy 是操作数据迁移的本地方法,从源数组的某个指定位置,把元素迁移到新数组的指定位置和指定个数个元素。

- 另外是数据迁移,以 [2、1、4、3] 举例;

- 第一次拷贝元素:[2、1、4、3] 将数组中的扩容后一半元素拷贝到新数组0开始往后的位置。拷贝4、3

- 第二次拷贝元素:[2、1、4、3] 将数组中的前面一半数量的元素,拷贝到新数组后一半开始的位置往后。拷贝2、1

4.2.4 弹出元素

public E pop() {

int h = head;

@SuppressWarnings("unchecked")

E result = (E) elements[h];

if (result == null) {

return null;

}

elements[h] = null;

head = (h + 1) & (elements.length - 1);

logger.info("pop.idx {} = {} & {}", head, Integer.toBinaryString(h + 1), Integer.toBinaryString(elements.length - 1));

return result;

}

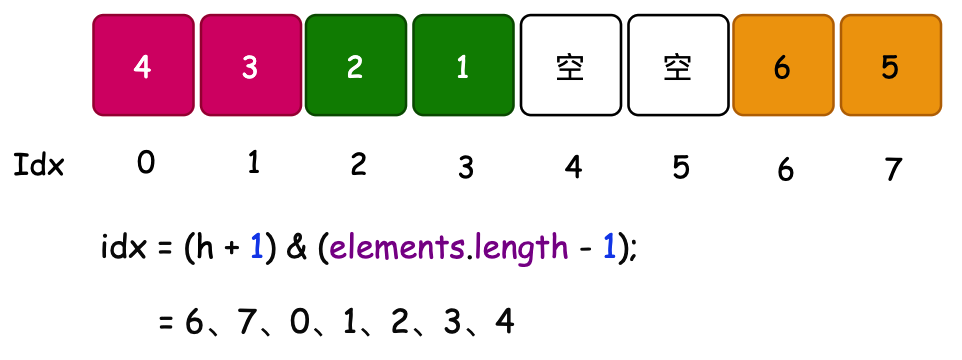

- 按照索引的计算,以此是弹出索引为:6、7、0、1、2、3、4 对应的元素。head 的值从扩容的长度添加元素后逐步减小,所以当前最开始弹出的元素是6索引对应的值

4.2.5 测试

@Test

public void test_stack() {

Deque<Integer> deque = new ArrayDeque<>();

deque.push(1);

deque.push(2);

deque.push(3);

deque.push(4);

deque.push(5);

deque.push(6);

deque.push(7);

logger.info("弹出元素:{}", deque.pop());

logger.info("弹出元素:{}", deque.pop());

logger.info("弹出元素:{}", deque.pop());

logger.info("弹出元素:{}", deque.pop());

logger.info("弹出元素:{}", deque.pop());

logger.info("弹出元素:{}", deque.pop());

}

Run

INFO - push.idx head:1

INFO - push.idx head:0

INFO - push.idx head:3

INFO - push.idx head:2

INFO - push.idx head:7

INFO - push.idx head:6

INFO - push.idx head:5

INFO - pop.idx 6 = 110 & 111

INFO - 弹出元素:7

INFO - pop.idx 7 = 111 & 111

INFO - 弹出元素:6

INFO - pop.idx 0 = 1000 & 111

INFO - 弹出元素:5

INFO - pop.idx 1 = 1 & 111

INFO - 弹出元素:4

INFO - pop.idx 2 = 10 & 111

INFO - 弹出元素:3

INFO - pop.idx 3 = 11 & 111

INFO - 弹出元素:2

4.3 常见面试问题

-

堆栈的使用场景?

- 需要使用先入后出的数据结构的场景

-

为什么不是用 Stack 类?

- Stack十分粗糙,效率低下(见 4.2 引用)

-

ArrayDeque 是基于什么实现的?

- 数组(见 4.2.1)

-

ArrayDeque 数据结构使用过程叙述

- 回顾 4.2(见 4.2)

-

ArrayDeque 为什么要初始化2的n次幂个长度?

- 为了便于进行无符号取模(2^n - 1)得到索引